莫易:来自天南地北的报告

天不作美,竟然在万物生长的季节出现春旱。

近日,农业大省河南传出一个令人揪心的画面:不少村庄的麦地正在被犁,那片片即将走向颗粒归仓的小麦被翻埋地底。

为什么?

因为严重缺水导致大部分麦苗干枯倒伏,小部分没倒的也是焉不拉叽;因为浇水的租赁费、人工费、油费、水费加一块,种的地越大赔得越多;因为农户深知与其赔本硬撑,还不如选择种植耐旱易种的经济作物。

众所周知,我国主粮以水稻和小麦为主。小麦属于旱地农作物,它本身就具有一定的抗旱能力,而水稻属于水田农作物,它整个生长周期都需要灌溉。

即将收割的小麦尚且如此,那即将插秧的水稻呢?

今天看到一位固始网友的贴文:眼下,淮河流域的农业大县固始正值插秧关键节点,虽然近十个月的持续干旱把库蓄消耗的差不多了,但剩余库蓄至少可以解决半数以上移栽面积的供水。资源虽然不怎么充沛,但燃眉之 急可解。最棘手的问题是:水从哪儿过?

大集体时代的沟渠,在分田到户后基本被擦边的户主填埋、还耕或违建。还渠的难度非常大,原因是能够提供证据的老一辈,没的没,痴的痴,滑的滑。还有一些人,即使被做实了证据,不是耍横的,就是耍无赖。开挖新的沟渠?等于白日做梦,田主要不爱搭不理, 要不狮子大开口。

小单元沟渠的缺失,成为制约旱涝保收的一大短板,也是社会和谐的隐形杀手。

从网友贴文不难看出,虽然持续干旱水资源不充沛,但库蓄尚能满足水稻种植的早期需要,问题是,水库有水,但通往农田的沟渠却被破坏贻尽。

就是说,水库里的水无法流到水田里去。

原以为这只是个别现象,但看完评论区后,才知这是普遍现象。

有河北网友表示:我们这里百分之九十以上灌溉渠破坏了,基本都是靠天给饭的旱地。

有河南网友表示:早期的水利工程枢纽早就成断墙残璧,那时用汗水取得的成果,只能成为历史的记忆。

有湖北网友表示:确实是这样,现在一天旱或大雨就受灾,排灌渠毁坏,水库不蓄水,堰塘淤塞。

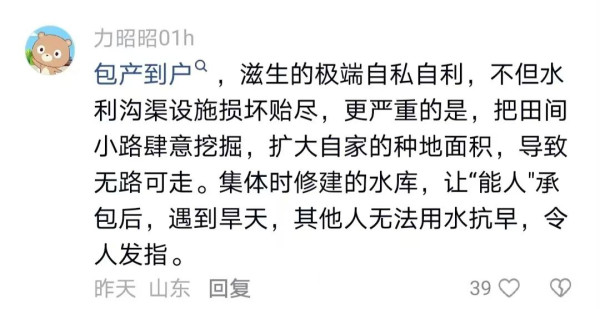

有山东网友表示:分田单干滋生的极端自私自利,不但水利沟渠设施损坏殆尽,更严重的是,把田间小路肆意挖掘扩大自家的种植面积,导致无路可走。集体时修建的水库,让"能人“承包后,遇到天旱,真他人无法用水抗旱,令人发指。

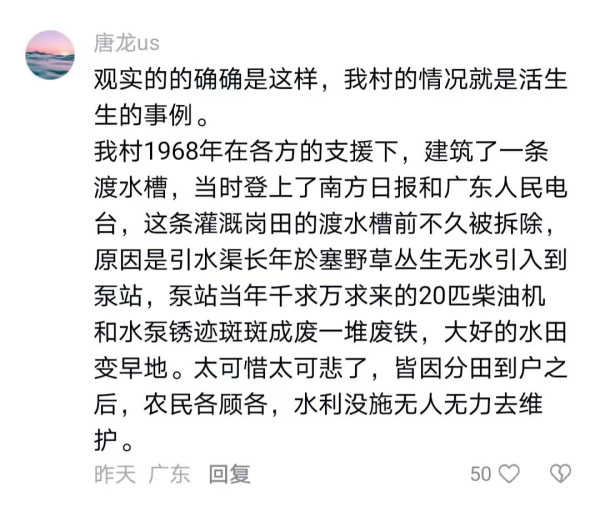

有广东网友表示:我村1968年在各方的支援下,建筑了一条渡水槽,前不久被拆除,原因是引水渠长年淤塞、野草丛生,无法引水到泵站,泵站里的柴油机和水泵锈迹斑斑成一堆废铁,大好水田变旱地,农民各顾各,水利设施无人无力去维护。

有重庆网友表示:我们这里的堰渠无法流水,堰塘无法装水。

有江苏网友表示:我们这里的农田水利设施早就荒废了。

诸如此类留言的网友还有很多,他们来自黄河上下、大江南北。

没想到上个世纪五、六、七十年代千千万万群众冒着严寒酷暑用手和肩膀修筑起来的农田水利灌溉设施已经被破坏到了如此地步:没想到一辈人吃十辈苦改造出来的良田已经荒废到了这般田地;没想到前三十年倾尽全力逆天改命的伟大成果竟被人视如敝履而重返靠天吃饭的历史。

也不知道那年年喜获丰收的捷报是怎么来的?也不知道那18亿亩红线耕地是否安好?也不知道那天下粮仓是否跟帐本上的数字一样充盈?

但凡哪一个答案含糊不清,总有一天是要出人命的!

粮食安全,国之大者。如果说水是生命之源,那水利灌溉无疑是农业的命脉。当命脉被破坏、损坏、荒废,我们的粮食安全还有保障吗?

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群