这是开了什么头,涉嫌贪腐不公开?

当亿元资财如深潭涟漪扩散又复归沉寂,竟被一方薄薄的“隐私”幕布罩住时,历史的警钟被猝然撞响。

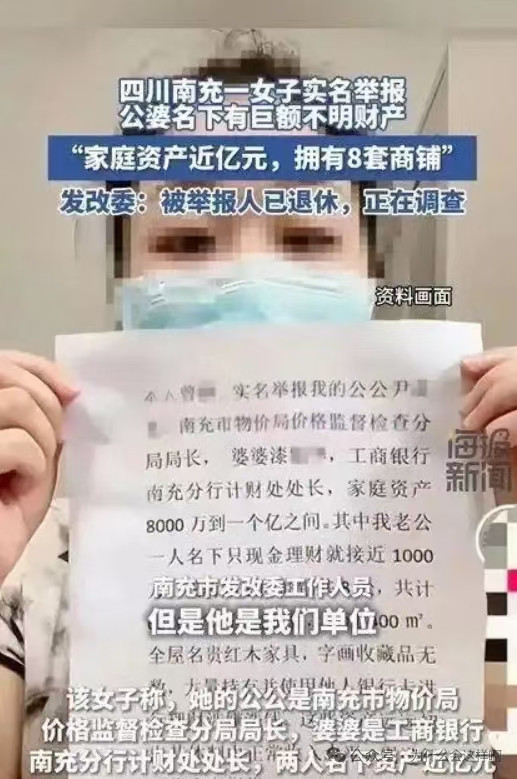

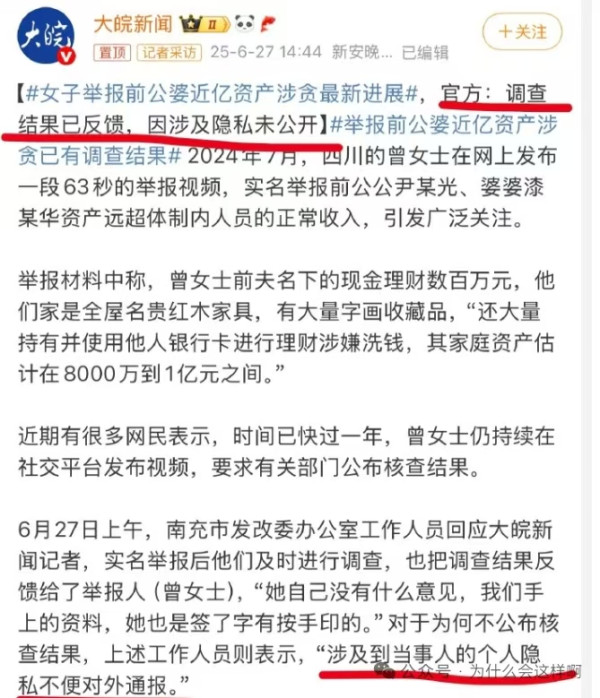

2024年,一名女子在网络中揭发前工商银行南充分行处级公婆涉嫌财产近亿的,其如杜鹃啼血般立于公共视野,撕开一道裂缝。

然而仅仅一年光景,正当公众凝目以待调查结果昭示之日,南充发改委竟轻描淡写抛出一句:“涉个人隐私,不便公布”。此言一出,如同刺向监督体系的一柄利刃——巨额资产来源不明的合理质疑在此戛然失声。以“隐私”为借口遮天蔽日,实质是以私欲蚕食公众知情权,将国家法规的堤防悍然掘开,直露一副堂皇偏私之相!

这难道不是以堂皇姿态开启一个危险的先例?工商银行——堂堂国家金融重器,其地市分行中层管理者,竟能聚起亿万身家。纵使目前未能凿实贪污罪证,这不正是对“巨额财产来源不明”嫌疑最刺目的昭示?然而监督者们选择以“隐私”为盾遮风挡雨,此护短行径,究有何种法理支撑?“隐私”一旦化身贪腐者护身符,“巨额财产来源不明罪”还有何立足之地?莫非应索性废去此罪名,以遮蔽面目维系表面体面?

这种“遮护”病毒于今已成公害——诈骗分子可以捂上名姓,盗贼面目可隐于幕下,贪污犯们亦能蒙一层保护色;乃至贩卖人口的罪犯,竟也冠冕堂皇罩在“隐私”之后了。如此,犯罪痕迹难觅踪迹,人民怎能辨识贼影而自卫?如此温柔周全的庇护,难道是希望罪犯们“刑满再就业”?这般病态逻辑,何处学来的卑劣做派?

毛主席时代,干部工资单如清水明镜悬于众人视线之中。那时干部们住在工人的旁边、近在咫尺之间,从居住到饭碗均清晰透明。领导干部常挽起裤脚下田下厂,与民众泥水交融:焦裕禄身披风沙、足迹遍布兰考;陈永贵在田间挥汗如雨指导农活……“鞍钢宪法”中“两参一改三结合”的核心,正是干部扎根工人之中、同甘共苦。工人可以随时进入领导办公室交流,干部同样主动下到一线、车间炕头成为日常状态,“脱离群众”就是最不可饶恕的过错!那种“干部清如露、人民澄如月”之风气,方是真正不可撼动的廉洁屏障!

对比今日,官场浊气何处不生?民众常寻“官影”而不得,部分“人民公仆”早已退居华宅深院、高墙大院之内。而今更甚,不仅平常百姓无法洞悉官员身影,即使被举报涉嫌犯法,也由官方机构以“隐私”为名小心遮掩保护!此时这所谓的“隐私权”竟成为隔离人民群众、维护贪私污垢的坚固堡垒?

这种对贪腐者的“保护”,究其根底,不正是堵塞家属举报这条重要反腐通道的绝计?历史昭示多少官员落马,其“后院”举报实功不可没。而今以隐秘处置消解民意监督之力量,是暗示举报者切勿“不识时务”?此种处心积虑的“护腐作风”,可谓深谋远虑——欲绝反腐之血脉源头!

毛主席早已指出:“治国就是治吏”。往昔官场“为人民服务”纯粹之风气,与今日某些角落弥漫“为人民币服务”的浓重铜臭,岂非霄壤之别?为何偏对那真实可行、民风纯正、百姓拥戴的治理经验视而不见,一心要走这条令民众积蓄怨气的险路?这般保护犯罪隐私、视人民监督为无物,究竟于谁有益?难道这保护伞之上附着着某种难以言喻的“共同利益”?

当对官员的保护从“身份标识的隐匿”扩张至涉“巨亿财产疑案”的调查都可以“隐私”为由不公开时,这般明目张胆的包庇行径实已彻底突破公信力的底线!此种偏袒,究竟维护了多少人共戴的“头纱”?当亿万人民监督之权让位于一名被举报者所谓的“隐私”时——我们离真正清朗的天空,究竟还有几重绝望之墙?

这般呵护罪犯的隐私,最终不过替那无形之“虎”深扫卧榻——待到虎啸惊起之日,谁的血泪又终将被痛咽下去?在千万人目光深处悄然埋下的这条“恶道”,恐将不只是让亿万财富悄然转移,而足以将亿万人对公义的信仰——整个地基无声崩裂、沉陷在名为庇护实为坟墓的虚寂深渊里。

微信扫一扫,为民族复兴网助力!

微信扫一扫,进入读者交流群